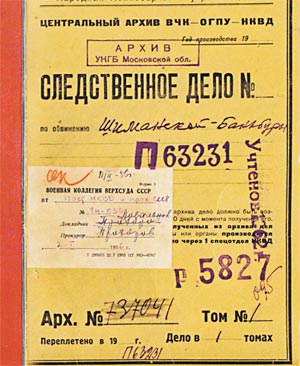

Ermittlungsunterlagen 1937.

»Ewig aufbewahren – Staatsfeind«

Wattejacke des Schriftstellers Arkadi Belinkow. Bei Beschädigung gab es keinen Ersatz.

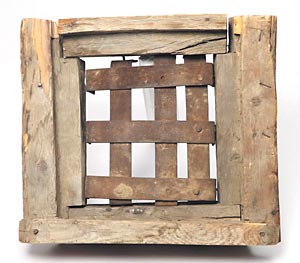

Gitterfenster einer Isolierzelle.

Arbeitsschuhe von Gefangenen entlang der Polarkreiseisenbahn Dalechars – Igarka.

Fotos aus dem Ausstellungskatalog

Langer Schatten der Tyrannei

Das Zeitgeschichtliche Forum zeigt die Ausstellung

»Gulag. Spuren und Zeugnisse 1929 – 1956« /

Von Helge-Heinz Heinker

Es sind diese unendlich traurigen, Hoffnungslosigkeit verströmenden Blicke, die den Betrachter nicht loslassen. Nur eine junge Frau im schicken Pelz blickt spöttisch in die Kamera, so als wäre sie überzeugt davon, dass sich ein großer Irrtum wohl recht schnell in Wohlgefallen auflösen wird und der ganze Spuk ein gnädiges Ende findet. Ob irgendjemand aus dem Kreis der Abgebildeten wirklich das Glück hatte, dem Sog des Unheils zu entrinnen, können die Fotos nicht zeigen, und die Informationen über das weitere Schicksal der in Brustbild und Seitenansicht gezeigten Personen verschwimmen im Mahlstrom einer erschütternden historischen Untat.

Die Fotos – erkennungdsdienstliche Aufnahmen der sowjetischen Geheimpolizei – sind Teil der Ausstellung »Gulag. Spuren und Zeugnisse 1929 1956«, die seit dem 12. März im Zeitgeschichtlichen Forum läuft und noch bis zum 29. Juni zu sehen ist. Gulag, das ist die gebräuchliche Kurzform der russischen Bezeichnung Hauptverwaltung Lager im Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten der UdSSR. Durch den Roman »Archipel Gulag«, der im Jahr 1973 in vielen Sprachen des Westens erschien und in der Sowjetunion verboten war, wurde das Kürzel weltbekannt. Die FünferBuchstabenKombination aus der AbkürzungsManie der Bürokraten brannte sich in das internationale Vokabular ein. Das System der sowjetischen Straf und Zwangsarbeitslager fand eine literarische und danach eine breite wissenschaftliche Rreflexion, und es trägt seither in der Öffentlichkeit jenen Begriff, den es intern schon immer hatte. Doch ob die Leser, die 17 Jahre früher als die Ostdeutschen oder die Menschen im postsowjetischen Raum Kenntnis bekamen vom Gulag, heutzutage Bescheid wissen über das Geschehen weit im Osten, mehr noch: ob sie darüber mehr wissen wollen – das ist eine offene Frage. Es ist zugleich eine brennende Frage, die gegenwärtiger ist, als viele glauben. Es geht um Stalinschen Terror und seine Reflexion im Bewusstsein einer im Grunde aufgeklärten Öffentlichkeit.

Die kleine, gewichtige Ausstellung wurde von der Moskauer Gesellschaft Memorial zusammengetragen und gemeinsam mit den beiden Stiftungen Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora sowie Schloss Neuhardenberg realisiert. In Russland war sie bislang nicht zu sehen. In Deutschland war die Zeitspanne zwischen den Zusagen von Politikern und der tatsächlichen Realisierung lang.

Die gezeigten Sachzeugen entstammen dem in der Sowjetunion überall präsent gewesenen, gleichwohl aber doppelt und dreifach verbarrikadierten Geheimdienstmilieu und aus dem bescheidenen Besitz der Opfer. Es ist deshalb erstaunlich, was alles erhalten blieb, um Zeugnis abzulegen über historisches Geschehen, das nicht weichen will, weil es nicht vergessen werden kann (und darf).

Berührt und bewegt allein schon der Umstand schmerzlich, dass von Tausenden Verhafteten und Gepeinigten nicht mehr geblieben ist als eben die Porträts, die sich so tief in das Gedächtnis einbrennen, so entwickelt die Ausstellung ihre größten Stärken in einem abgedunkelten Raum mit der Schilderung nachweisbarer Schicksale. Dort werden in einer Endlosschleife persönliche Fotos von Verhafteten gezeigt und mit Lebensdaten ergänzt. So rollt in schlaglichtartigen Sequenzen das Leben und das Leiden völlig Unschuldiger, die im glücklichsten Fall die Hölle überstanden, ebenso ab wie die »Karriere« von Kriminellen und sogar von deutschen Kriegsverbrechern des Zweiten Weltkriegs. Sie wurden allesamt und unterschiedslos in den Schlund der Terrormaschine geworfen, die in Russland bis heute von Älteren nur resignierend mjasorubka, der Fleischwolf, genannt wird. Am Ende fraß der unmenschliche Apparat sogar viele seiner willfährigen Schöpfer auf. Mit dem tieferen Ausleuchten der diffizilen psychologischen Situation, dass in der ausgeuferten Lagerwelt des Gulag gewöhnliche Kriminelle und Schwerverbrecher mit völlig unschuldigen Menschen zusammengepfercht wurden, deren »Schuld« vielleicht darin bestand, dass sie ihr Frühstücksbrot gedankenlos in eine »Prawda« mit dem unvermeidlichen Stalin-Foto eingewickelt hatten, wäre die Ausstellung sicher überfordert. Um die Vielschichtigkeit des Geschehenen zu erfassen, kommt deshalb ein ernsthafter Interessent nicht umhin, die Bücher von Eugen Ruge, die jüngst publizierte »Reise in das Land der Lager« des Polen Julius Margolin, aber auch manche Schilderung von Lew Kopelew zu Rate zu ziehen.

Die Ausstellung beginnt mit einem massiven Modell der gewagten Turmkonstruktion, die Wladimir Tatlin im Jahr 1919 zu Ehren der III., der Kommunistischen Internationale in Petrograd errichten wollte, die aber nie realisiert wurde. Das Projekt gilt längst als ein architektonischer Markstein der Moderne. Selbst viele liberal eingestellte Bürger im Westen begeisterten sich in den 1920er Jahren nicht zuletzt am Modell des Tatlin-Turms für den ungeheuer herausfordernden Anspruch der russischen Revolution, eine bessere, gerechtere Welt schaffen zu wollen.

Der Rundgang geht weiter mit dem fotografierten sowjetischen Alltag und mit dem überquellend-beschönigenden Optimismus der bunten sowjetischen Plakatwelt jener stürmischen Zeit, als die westliche Hemisphäre in die Weltwirtschaftskrise stürzte und sich die Sowjetunion siegessicher an ihren ersten Fünfjahrplan wagte. Doch 1929 war zugleich das Schlüsseljahr der Konsolidierung der Stalinschen Herrschaft. Vom sieben Personen zählenden Politbüro, wie es nach Lenins Tod bestand, saß nach nur fünf Jahren allein noch der dumpfe Tyrann im Zentrum der Macht.

Ja und dann schieben sich in der Gulag-Ausstellung bereits die Fundstücke aus den Lagern ins Bild – das Sommerkleid, das eine Frau ein Jahr am Leib tragen musste, weil sie nach ihrer Inhaftierung keine andere Kleidung bekam, das Holzbrett mit den eingekerbten Daten der Arbeitsnormerfüllung, weil Papier immer knapp war, aber auch diverse Lagerzeitungen, verstörend grobschlächtige Alltagsgegenstände aus hilflos umfunktioniertem Müll und Filmsequenzen vom Leben hinter den hohen, gesicherten Zäunen. Erstaunlich ist, dass die Masse der präsentierten Sachzeugen aus den entlegensten Lagern im Osten und Norden Sibiriens stammt, wo zum Beispiel der Bau der irrsinnigen Polareisenbahn alles an Härte und Brutalität überstieg, was bis dahin geschah. Aus Lagern im Dunstkreis der großen, zentral gelegenen Städte, wo ebenfalls Zehntausende Menschen eingesperrt waren, ist dagegen kaum etwas überliefert. Vermutlich wurde die Sachzeugenschaft dort still und heimlich »entsorgt«.

Angesprochen auf den heutigen Zustand der einstigen Straflager, sagte Arseni Roginski, Historiker der Moskauer Gesellschaft Memorial anlässlich der Ausstellungseröffnung in Leipzig, das der eine oder andere Gegenstand in der Perestroika-Phase noch geborgen werden konnte, dass sich in den Resten der Lager inzwischen aber der Zerfall breitmacht, begleitet vom stillen Entsetzen und Scham über die finsteren Kapitel der eigenen Geschichte, aber auch Gleichgültigkeit weiter Teile der heutigen russischen Gesellschaft. Nur ein einziges Museum in dem riesigen Land – in Perm am Ural – thematisiert die komplexe, abgeschottete, im Unterbewusstsein nicht zur Ruhe kommende Welt des Gulag.

Und damit kommt das schwierige deutsch-russische Verhältnis ins Spiel. Die Feststellung von Volkhard Knigge, Direktor der Buchenwald-Stiftung, dass es nicht sein darf, die deutsche Elle an irgendjemand anderen anzulegen, war wichtig als gedankliches Entree zu der Gulag-Ausstellung. Was möglich und geboten ist, beweist schließlich die Ausstellung selbst. Die von Memorial in wahrer Sisyphusarbeit zusammengetragenen Exponate durften aus Russland »ausreisen.« Der passende Wunsch, als ganzheitliche Ausstellung dorthin zurückzukehren, stieß bis dato auf wenig Interesse und Gegenliebe. Die sarkastische Bemerkung »Die Schatten von Gazprom sind lang« füllte düster den Vorraum der Exposition.

Fast 30 Jahre nach dem Beginn von Glasnost sollte Befreienderes möglich sein. Denn der Gulag-Kosmos breitete sich nicht zwangsläufig aus (eine Feststellung aus dem Begleitband der Ausstellung), ihm gingen politische Schlachten und die Neigung zum Zwang in einer Gesellschaft voraus, die das Tor zum »Reich der Freiheit« doch eigentlich weit aufstoßen wollte. Buchenwald-Stiftungsdirektor Knigge unterstrich, dass das 20. Jahrhundert nicht darauf reduziert werden dürfe, dass es überall Lager gab. Diese Klarstellung in Leipzig wollte er ausdrücklich nicht mit, sondern gegen Ernst Nolte verstanden wissen, jenen Auslöser des bundesdeutschen Historikerstreits des Jahres 1986. Noltes unsägliche Behauptung, der faschistische »Rassenmord« sei eine Reaktion aus Furcht vor dem vorangegangenen »Klassenmord« der Bolschewiki gewesen, stieß damals auf breite Ablehnung. Die Erinnerung daran ist zeitgemäß.

Spuren und Zeugnisse aus dem Gulag können angesichts der Dimension des Terrors der Stalin-Jahre und wegen der Maßlosigkeit seiner Reichweite allerdings nur Umrisse des Geschehenen nachzeichnen. Der reich bebilderte Begleitband bleibt deshalb mit Sicherheit ein wichtiges Handbuch weit über die Dauer der Ausstellung hinaus. Dass jedoch mit »Gulag. Spuren und Zeugnisse 1929 – 1956« eine Schneise in das stickige Dickicht völlig nachrangiger Ablenkungsthemen der heutigen Zeit geschlagen wird, bleibt ein unvergängliches Verdienst der Initiatoren dieser wichtigen Reflexion von Geschichte und Gegenwart.

Es ist einer breiten Öffentlichkeit zu wünschen, sich in die gezeigte Thematik zu vertiefen. Gerade Jüngeren eröffnet die Ausstellung einen Zugang, die lastende Gulag-Erinnerung nicht als platte Grusel-Historie misszuverstehen, sondern Hintergründe zu erkennen, vor allem anhand der gezeigten Lebenswege.

Wer die Verwüstungen der sozialistischen Idee, die angetreten war, eine bessere Welt zu schaffen, verstehen will, der muss sich auf die Gulag-Ausstellung einlassen. Das Wissen um das Geschehene relativiert oder beschädigt den Traum von einer gerechteren Welt in keiner Weise. Gesichertes Wissen wird vielmehr gebraucht, um den schärfsten aller denkbaren Trennstriche zu ziehen – zwischen dem Anspruch einer fortschrittlichen Gesellschaft und allen tyrannischen Entgleisungen und Pervertierungen in der politischen Praxis.

Der Beitrag ist erschienen in LEIPZIGS NEUE, Ausgabe April 2014

Aktualisiert am 12. Mai 2014 LEIPZIGS NEUE • Startseite • Kontakt • Impressum